Die Arbeitszeit von Lehrkräften ist auch in Hamburg zu hoch

Erstmals liegen Ergebnisse einer Arbeitszeiterfassung über ein Schulhalbjahr vor

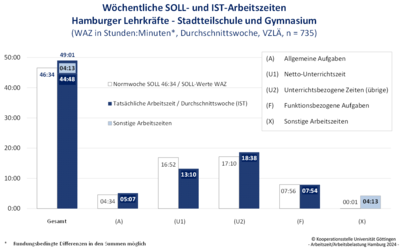

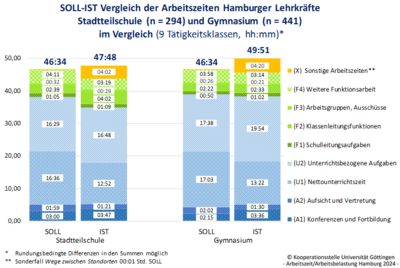

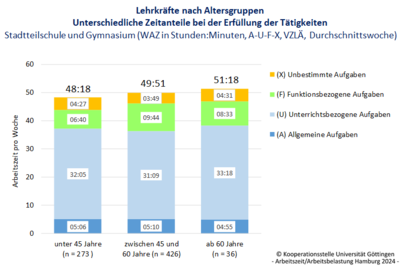

Ein Beruf zwischen Engagement und Erschöpfung – Hamburger Lehrkräfte leisten Woche für Woche deutlich mehr als vorgesehen. Mit Abschluss der umfangreichen Arbeitszeitstudie liegen erstmals differenzierte Zahlen vor: Die Jahresarbeitszeit von 1.770 Stunden wird durchschnittlich um ca. 75 Stunden überschritten. Umgerechnet auf eine tariflich bzw. beamtenrechtlich vorgesehene 40 Stundenwoche entspricht dies einer Arbeitswoche von 41:56 Stunden, also regelmäßig nahezu zwei Stunden Mehrarbeit je 100%-Lehrkraft. Besonders alarmierend: 63% der Lehrkräfte leisten Mehrarbeit und 25% der Vollzeitkräfte überschreiten in der Schulzeit sogar die 48-Stunden-Woche, die im Arbeitszeitgesetz als Obergrenze gilt.

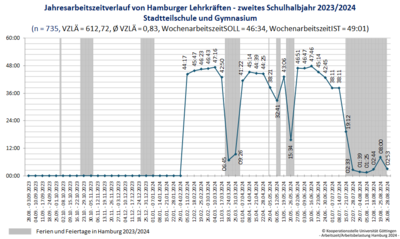

Die Studie liefert einen belastbaren, detaillierten Einblick in das tatsächliche Zeitbudget von Lehrkräften in Stadtteilschule und Gymnasium. Dazu haben 735 Lehrkräfte ihre Arbeitszeit über das zweite Schuljahr 2023/24 hinweg erfasst. Damit liegen für Hamburg erstmals umfassende Daten zur tatsächlichen Arbeitszeit vor – wissenschaftlich fundiert und methodisch anschlussfähig. Es gibt sogar aktuelle vergleichbare Daten für Berlin 2023/24 und ältere für Niedersachsen 2015/16. Diese Länder zeichnen sich durch ein abweichendes Arbeitszeitmodell aus (Deputatsystem).

Begrenzte Effekte durch das abweichende Arbeitszeitmodell

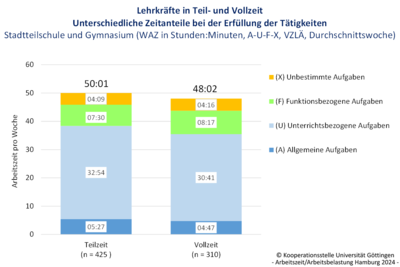

Das 2003 gestartete neue Lehrerarbeitszeitmodell (LAZM) in Hamburg erreicht auch empirisch nachweisbar v.a. zwei Verbesserungen gegenüber dem Deputatsystem: Die Arbeitsaufgaben werden etwas gleichmäßiger unter den Lehrkräften verteilt – die Streuung der individuellen Arbeitszeiten fällt um eine Stunde geringer aus. Zudem ist die Mehrarbeit von Teilzeitkräften deutlich geringer als in den Deputatländern. Dafür sorgen u.a. „unteilbare Zeiten“ für die Teilnahme an Konferenzen, schulischen Veranstaltungen und Fortbildung.

Beim Umfang der Arbeitszeit und in der Tätigkeitsstruktur weisen die Hamburger Ergebnisse jedoch nur geringe Unterschiede zu früheren Studien in Deputatländern auf. Auch auf die Bewertung der Arbeitsbedingungen, die psychischen Belastungen oder die Attraktivität des Berufes wirkt sich das abweichende Arbeitszeitmodell nicht vorteilhaft aus.

Hohe Belastung mindert Attraktivität

Zahlreiche Rückmeldungen von Lehrkräften zeigen in Hamburg wie in früheren Untersuchungen ein wiederkehrendes Muster: Hohe Identifikation mit dem Beruf bei gleichzeitig massiver Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen. Die offenbar steigenden Anforderungen durch die zunehmende Vielfalt der Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, durch die Digitalisierung im Schulsystem und den zu kompensierenden Personalmangel stellen die Lehrkräfte vor die Wahl: Entweder sie verlängern ihre Arbeitszeit, sie arbeiten intensiver oder sie lassen Abstriche bei der pädagogischen Qualität ihrer Arbeit zu.

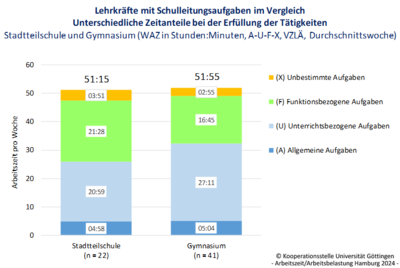

In der Realität mischen sich die Reaktionsformen. Im Ergebnis steigt die mentale Beanspruchung und häufig geht auch die Work-Life-Balance verloren. Und weil sich dies inzwischen herumgesprochen hat, sinkt die Attraktivität des Berufs – auch in Hamburg. Besonders viel Mehrarbeit leisten Lehrkräfte mit Schulleitungsaufgaben, Lehrkräfte am Gymnasium sowie Teilzeitkräfte.

Zu hohe Arbeitszeit, nur die Spitze des Eisbergs

Die neuen empirischen Ergebnisse zur Arbeitszeit beleuchten ein zentrales Symptom einer tieferliegenden Problematik im Schulsystem. Lehrkräfte stehen vor einer Vielzahl bereits bekannter Belastungsfaktoren, die sich in Hamburg nicht wesentlich unterscheiden:

- andauernde Mehrarbeit durch anwachsende sog. außerunterrichtliche Aufgaben

- ausgedehnte Abend- und Wochenendarbeit, wiederkehrende Spitzenbelastungen

- neue Belastungen durch die Digitalisierung

- ungelöste Herausforderungen durch Personalmangel, Heterogenität der Schülerinnen und Schüler und gestiegene Dokumentationspflichten

- hohe emotionale Beanspruchung und zunehmende Erschöpfung.

Die Folge: Ein Fünftel bis ein Viertel der Lehrkräfte befindet sich in einer gesundheitlich hoch riskanten Situation, über die Hälfte ist deutlich belastet. Mehr als ein Drittel würde den Beruf inzwischen nicht mehr weiterempfehlen. Damit droht weiterer Attraktivitätsverlust – mit gravierenden Folgen für den Bildungsbereich.

Gestaltung statt Dauerbelastung: Arbeitspolitische Empfehlungen

Aus arbeitspolitischer Sicht braucht es eine entschlossene Neuausrichtung:

- Mehr Personal – mehr Lehrkraftstellen zum Belastungsausgleich und zusätzlich andere Professionen zur Entlastung von fachfremden Aufgaben

- Verbindliche Arbeitszeiterfassung, um Überlastung sichtbar zu machen und gezielte Entlastung zu ermöglichen – das bedeutet auch mehr Ressourcen in die Hand zu nehmen

- Weiterentwicklung der Hamburger Arbeitszeitordnung, um zu einer realitätsnahen und fairen Steuerung der Arbeitszeit zu gelangen, sind die positiven Ansätze zu stärken, auch Hamburg ist vom deutschen Reformstau nicht ausgenommen

- Besserer Arbeits- und Gesundheitsschutz durch verlässlichere Belastungsgrenzen und praxistaugliche Entlastungsmaßnahmen

- Digitale Infrastruktur gestalten, um die Entlastungspotenziale zu heben – durch sinnvolle Technik, kontinuierlichen Support und beteiligungsorientierte Umsetzung.

Politik, Schulträger und Sozialpartner in der Verantwortung

Die Studie zeigt unmissverständlich: Wer den Bildungsauftrag ernst nimmt, muss jetzt handeln – nicht mit Appellen an das Engagement der Lehrkräfte, sondern mit strukturellen Verbesserungen.

Projektseite

Hier gelangen Sie zurück zur allgemeinen Projektseite der Studie.

Arbeitszeit und Arbeitsbelastung Hamburger Lehrkräfte 2024

An dieser Stelle finden Sie eine Übersicht der Ergebnisse, die auf der Pressekonferenz am 29. September 2025 vorgestellt wurden.